【アドバイス】FD活動・授業改善アンケート運営

さらに有効な『FD活動』に向けてのアドバイス

FD義務化以降、FD活動の一環として多くの大学さまにて「学生への授業改善アンケート」が実施されているかと思います。

その一方、十分に活用できていないというお声もあります。

ここでは「学生への授業改善アンケート」を効果的に活用するためのアドバイスと、内部質保証や教学マネジメントとの関連についてご説明いたします。

※ここに紹介するアドバイスはごく一部です。

※さらなるアドバイスやFD支援システムをお探しの方は、気軽にお問い合わせください。

アドバイス 1.

FD活動を正常なPDCAサイクルとして捉える

授業運営をPDCAサイクルとして捉えた場合、授業改善アンケートは下記になります。

授業改善アンケートの位置づけは「C」

- P シラバス

- D 授業の運営

- C 授業改善アンケート

- A 授業改善計画の策定

Action(改善)までの工程を仕組化する

幾つかの大学さまにて、Aの工程がスキップされ、PDC(A無し)でサイクル化されてしまっているケースが散見されます。

せっかくの授業改善アンケートが“やりっ放し”になってしまっている事については、思い当たる節があるのではないでしょうか。

まず、FD活動をPDCAサイクルとして正常化することが重要です。

そのためには、PDCAサイクルとしての仕組化が不可欠です。

この仕組化ができるか否かによって、PDCサイクルに留まるのか、PDCAサイクルとして正常化されるのかが決まります。

アドバイス 2.

いつも同じようなアンケート結果にしかならない場合は、

評価指標を見直すだけでなく、教員へのフィードバックを手厚くする

授業改善アンケートの評価指標としては平均点を用いるケースが多いです。

例えば、下記のような設問を設定したとします。

例)評価指標

この授業は有意義でしたか?

5:大変有意義

4:やや有意義だった

3:どちらとも言えない

2:あまり有意義でなかった

1:全く有意義でなかった

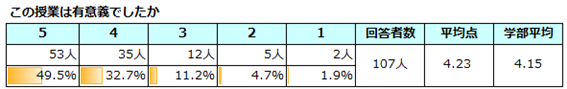

例)アンケート結果

アンケートの結果は下記であったとします。

事実を誤認するリスクを避けるために、教員にフィードバックする情報を手厚くする

多くの大学さまでは、平均点(このケースでは4.23)を評価指標とするケースが多いです。

これが翌年には4.35、翌々年は4.17といった具合に同じような数値で推移してしまうことがあります。

平均点4.23といった場合、5点法であることから「悪くない」印象もあります。

このままで問題ないと判断されるケースもあるかと存じます。

しかし、当該の授業を「大変有意義」だと感じている学生は半分もいない(49.5%)が実際です。

このように平均点だけに着目をした場合、事実を誤認するリスクが生じることになります。

このケースでは、「やや有意義だった」と感じている32.7%を引き上げることが良さそうです。

ですが、一般的な授業アンケートでは、この「やや有意義だった」ゾーンの学生が、どのような学生なのかを特定することが出来ず、教員にフィードバックされる情報からは有効な手を打ちにくいのが現状ではないでしょうか。

そのため、評価指標の見直しに加え、教員にフィードバックする情報を手厚くすることで、データの有効かつ効果的な活用に繋がるのではないでしょうか。

アドバイス 3.

内部質保証や教学マネジメントとの接続に向けて、概念を整理する

大学教育を巡っては、時代とともに実に多くの“単語”が登場してきました。

FD、SD、IR、内部質保証、教学マネジメント、学修者本位の教育・・・などなど、実に様々な単語や概念が登場し続けてきたことは皆さまの記憶に新しいところかと存じます。

内部質保証や教学マネジメントとの接続に向けて、まずは、用語を簡単に整理しましょう。

『内部質保証・教学マネジメント・FD活動』が接点の薄い概念として捉えられ、それぞれ異なる活動として行われてきたのは、用語の関係性が見えにくいことが要因であると考えます。

正確な定義は文科省の資料に譲るとして、ここでは簡素に言葉を整理したいと思います。

内部質保証は、点検・評価・改善のための「システム(機能)」

内部質保証とは、「学生の学修成果が一定の水準に達していることを継続的に点検・評価し、その質の継続的向上をはかるためにPDCAサイクルを回す」ことです。

学生の学修成果を高めるための一連の取り組みとも言えます。

内部質保証は内部質保証システムと称されることもあります。

内部質保証とは、あくまでも点検・評価・改善のためのシステム(機能)であることに由来します。

教学マネジメントは、学修成果を高めるための「組織の管理運営」

学生の学修成果を高めるには組織的・体系的な教育プログラムが必要です。

そのプログラムの管理運営が教学マネジメントです。

教学マネジメントはその名の通り、マネジメント(組織の管理運営)を指します。

システムを有効に機能させるためには、適切なマネジメントが必要であることから、「内部質保証システム」「教学マネジメント」という2つの概念に分けて整理されているということです。

FD活動は、授業内容改善のための「組織的な取り組み」

FD活動は教学マネジメントを支える基盤の一つとされます。

基盤の一つとされる以上、FD活動と教学マネジメントとの間には何らかの関係性、接点がないといけません。

アドバイス 4.

『内部質保証・教学マネジメント・FD活動』の接点を考える

先ほど、「教学マネジメントは学修成果を高めるための組織の管理運営」であり、「内部質保証は学生の学修成果に関する点検・評価に関するシステム(機能)」であると述べました。

であれば、内部質保証を機能させるためには、学生の学修成果を測定することが不可欠です。

学修成果は直接評価(成績評価)と間接評価(自己評価)の組み合わせによって把握するのが常套手段です。

ステップ1.

「授業改善アンケート」を実施し、『内部質保証』との接点を科目レベルに見出す

現在、FD活動として学生に向けて実施されている「授業改善アンケート」は、科目単位でアンケートを実施するため、科目レベルの自己評価として達成度を測定するには適したツールです。

まずここで、FD活動と内部質保証との接点を科目レベルに見出すことができます。

ステップ2.

「学修改善に資するアンケート(記名式)」にシフトし、『IRや内部質保証』との接点を見出す

授業改善アンケートは授業改善を目的に実施してきたことから、学修評価の設問項目に乏しいです。

「教授から学修へ」が大学教育全体の潮流であることから、学修改善に資するアンケートへシフトすることが望ましいと考えます。

認証評価的な文脈で考えた場合は、学科DPで定義される能力に対する距離感をはかるようなアンケートです。

「学修改善に資するアンケート」にシフトする際、同時に検討いただきたいのが「記名式」です。

記名式にすることで、成績評価データとの連動も可能となり、教学マネジメント基盤の一つとされるIRにも網をかけることが可能となります。

IRとは、「教授から学修へ」という大学教育の潮流の中で登場した単語ですので、我が国におけるIRの一般的解釈としては、学生の学修成果を測定する事と狭義的に捉えても差し支えありません。

纏めますと、授業改善アンケートを記名式に変更し、設問項目も学修改善に資するものにシフトすることで、IRや内部質保証との接点を見出すことができることになります。

ステップ3.

『FD活動』を『科目レベルにおける内部質保証』へと再定義する

内部質保証には学修成果の測定(可視化)が不可欠です。

授業改善アンケートに学修成果の測定項目を搭載する事で、FD活動を科目レベルにおける内部質保証へと再定義することが可能となります。

一般的に内部質保証は、科目レベル、学位プログラムレベル、大学全体の3階層で取り組むことが求められます。

科目レベルでデータが蓄積された場合、学位プログラムレベル、大学全体での集約は容易です。

ステップ4.

教育成果に関するデータを充実させ、『教学マネジメント』へ展開する

科目レベルにおいては、教員個々の授業改善活動を学修成果の測定データを元に行う道筋が見えてきます。

これは科目レベルの内部質保証そのものです。

科目レベルの質保証による全体的な底上げ(ボトムアップ)としての学位プログラム、大学全体の改善が期待されます。

同時に、授業改善アンケートを記名式にすることで、成績データや他のデータとの連動も容易になります。

結果として、科目レベル、学位プログラムレベル、大学全体の各階層において、教育成果に関するデータが充実してくることになります。

教育成果に関するデータの充実は、組織やカリキュラム改善への道筋をつけます。

これは『教学マネジメント』そのものです。

お問い合わせ

詳しい説明、実践的なアドバイスをご希望のお客様は弊社までお問い合わせください。

FD活動を基点に内部質保証や教学マネジメントに接続することが可能です。

さらなるFD活動の活用方法についてご興味のある方は、ぜひご相談ください。